南长城外是故乡 苗王城游记

2023-04-07 15:29

精选回答

在梵净山、辰河源的崇山峻岭之间,在寥廓荒芜的湘黔边境,连绵逶迤着一道400里的古老城墙,由于年代久远,城墙早已残颓,或草蛇灰线一般拖延于山脊,或孤堡独碉矗立在危崖,荒草匝地,幽林遮天,好一幅悲秋伤春、西风残照的明代风景。这就是被权威专家认定的南方长城。今天,我们要去的地方却是南方长城之外,一个长期被历史的烟尘遮蔽了的地方,一片被明、清封建王朝妄图凭借堡、碉、营、汛将其封锁、隔绝的千里苗地。千里苗地的中心,就是隐于千山万壑中的苗王城。

在中国的56个民族中,苗族的历史最具有传奇色彩。他们从黄河流域败退到长江流域,最后退守洞庭湖以西的五溪地面,而梵净山、辰河源则成了他们的最后堡垒和栖息地,是在封建王朝的征剿杀伐面前屡战屡败,屡败屡战依然顶天立地的一支民族。苗王城,便是他们流传千古的精神象征。是西南苗族留存至今唯一一座保存得较好的集政治、经济、文化、军事和建筑为一体的苗疆古城。

苗王城坐落在梵净山麓、辰河之源约15公里的一段狭长流域内,由新寨、满家、地雍、薅菜、国狄、龙塘等一系列苗寨构成,而新寨则是列代苗王的王府所在地。

苗王城建于明洪武初年。当时明朝政府推行改土归流政策,老百姓称为“赶苗夺业”。在200多年的时间里,封建统治者对居住在梵净山、辰河源的十万红苗大、小征剿历300多次,却依然未能平息,所谓的“三年一小反五年一大反”就成了外人形容梵净苗人的经典语言。就在方圆不足千里的土地上,数万以至数十万的官兵,曾经无数次地对这片“匪区”里的“暴民”予以剿杀,结果依旧应了那句旧诗所云:“野火烧不尽,春风吹又生。”面对着原始洪荒里永不屈服的“生苗”,1615年,即明万历15年,明朝政府竟然作出了一个决定:修筑南方长城,当时称为“边墙”。上自铜仁,下至湘西喜鹊营。从此,四百里南方长城就绵亘在了梵净山、辰水源的崇山峻岭之上。说穿了,朝廷就是要凭借这道人造“天险”,阻隔墙外“生苗”与墙内“熟苗”的联系,要将数十万不服“王化”的“生苗”活活困死在南长城之外……

结果自然与统治者的愿望相反。从边墙落成那天起,一场禁锢与反禁锢,压迫与反压迫的战争就在南长城内外层出不穷地惨烈上演。数十万“生苗”为了生存而战,苗王城便成了指挥中心,后历经苗族自然领袖石各野、龙达哥、吴不尔、龙西波、吴黑苗等长期经营,逐步建成了一座南长城之外与官军对抗的“金汤之城”。苗民利用这里的每一座山,每一条河,每一壁石墙,每一道街巷,与官军作殊死搏斗,燃烧起熊熊的苗疆烽火,谱写出壮美凄艳的感人诗篇,遗留下深邃莫测的文物古迹……可以说,灾难深重的苗疆,每一寸土地都曾浸透了鲜血,每一块石头都曾历经过战火的煅烧。

时过境迁。现在我们轻快的旅游步伐穿过这片充满传奇的土地时,逶迤在高岗上的长城遗迹,潜匿在深谷中的苗疆王城,坚不可摧的石头深巷,千姿百态的洞穴消坑,以及这里随处都在的奇山、异石、溶洞、暗河;以及这里放眼便是的小桥、流水、田园、牧歌……所有的一切都会令我们浮想联翩,让我们的灵魂在历史的天空里自由而刺激地飞翔。

新寨王城占地面积约4平方公里,分为东城和西城。城墙原为2000余米,面宽四尺,底宽六尺,高有九尺。依据山形水势,筑有4个城门交通内外。城内有11条巷道,巷道内有11道寨门,吊脚楼鳞次栉比,歪门邪道是王城独树一帜的建筑风格。

由东看去,一般人以为只是几户人家,其实人烟十分稠密。一条小河成“S”形将几百米高的悬崖峭壁一分为二,两个寨子既相对独立,又相互依托。站在高处观察,整个王城的形状就像雕刻在大地上的一幅太极图案。苗王城的建筑在战乱不断的梵净山、辰河源具有经典性质。神奇之处主要在于用青石铺筑成的巷道与院落,组成了冷兵器时代与进剿官军拼打巷战的重重迷宫。主道和支道都用青石铺就,主道上是90度的拐角,支道上也是90度的拐角,所到之处都是路的尽头。不熟悉寨情的人,随时随地都会迷失方向,进退都是维谷。其实不然,寨子里的路是路路相通,寨子里的房是房房相连。每户人家的前门,都可以通往另一家的后院;每一户的后门,又与另一户的前庭相连。这种迥异中原地区的建筑模式,是千里苗疆的绝无仅有。

南长城隔绝了梵净山东麓的千里苗地,造成了同一地域、同一民族的发展严重失衡,使广袤的“生苗”地区的政治经济一直处于停滞不前的状态。不过,千里边墙也在一定程度上使“生苗”获得了相对狭小的生存空间,从而使苗族的古老文化艺术及生活习俗得以完好地保存,给多元的人类文化增添了一道绚烂的亮色。

现在,谁只要走进苗王城,谁就像走进了一座既光彩夺目又神异诡奇的苗巫文化的迷宫。

首先让你着迷的是穿在姑娘们身上的苗族服装。有的姑娘头上用花格布帕包成高高的筒状,上穿圆领围肩饰花上衣,下穿筒裤,脚蹬绣花鞋;有的姑娘的胸兜上绣着鲜艳欲滴的牡丹花,龙和凤翩翩欲飞;有的姑娘头上盘的是黑丝帕,平整压眉,帕下是一张白里透红、容光焕发的脸;有的姑娘腰系绣花围腰,下穿宽脚裤,细长的脖子上是羊角圈、扁圈、盘圈三大项圈,高高的胸前是用丝丝细银链连着的十多个银牌,银牌上是不同的吉祥图案……她们一个个就像随手剪下天上的彩霞织成五彩的衣裳,摘下闪闪的星辰打成璀璨的银饰。个个花枝招展,仪态万方。

苗族人是永远记着自己祖先曾经居住的地方,那里有肥沃的平原,浩渺的湖泊,那里有袅袅的炊烟,长河的落日……这一切都令他们辗转反侧、日思夜想。于是他们便将这种不能忘却的思念,一针一线绣在盛装上,穿戴在自己婀娜多姿的身上,铭记在自己的肺腑上。

所以,人们都说,苗族服饰,就是一部穿在身上的民族史书。

在苗王城,充盈满耳的是那“咚咚”欢快的鼓声。苗族群众说:“听到鼓响,心里发痒”。在苗乡,无论男女,不分老幼,都爱听鼓声,爱跳鼓舞。他们擂着战鼓,为保卫自己的土地而浴血奋战;他们敲着牛皮,与侵占庄稼的毒蛇猛兽殊死抗争;他们打着花,为生命的奇迹而尽情欢乐。因此,有人评价:苗族是一支带着血泪和快乐在鼓舞里飞翔的民族。

苗王城里表演的花鼓舞,集梵净山、辰河源苗族花鼓舞之大成,类型计有80余种。但是最为热烈隆重的是神鼓、年鼓、拦路等。神苗语称“农湼海诺”,是在举行盛大的祭祀活动“椎牛”时表演;年苗语叫“诺那阿”,属辰河源苗家“正月玩年”的娱乐内容之一;拦路苗语称“卡诺”,是年节里苗族群众将花置放在村头寨尾,与过路游客一同欢乐、妙趣横生的一种舞蹈形式。梵净山、辰河源苗家所打的花,主要是两面牛皮与四面牛皮两种。两面的表演,除中间固定一人敲打节奏鲜明的点外,两人分别在两头对打,也可以男女四人双打。四面又称八音协奏,被称为梵净山、辰河源花之王。表演时分四人舞和八人舞。四人表演,每人打一方,要求音、点、节奏、动作都必须一致,快慢协调。八人表演,每方二人,一时合击面,一时又并肩进退,整个场面恢宏热烈、气势博大。

辰河源的古老花舞从重视文化的上世纪80年代开始走向世界,一出龙门,便名著天壤,被美国、加拿大、新加坡、德意志、法兰西、日本等欧美亚人民交口称赞,以无可辩驳的事实证明了越是民族的也越是世界的这个放诸四海而皆准的真理。

看了苗族花鼓舞,最好的选择是去那蓝天之下,幽林之野,去听一听苗族青年男女的爱情对歌,那种自由的爱情表达,无羁的原始野性,会令你惊奇世界上还有如此奔放的青春,如此奔放的爱情!

苗族把男女唱歌喊做“拗山”,有备而来的“拗山”往往源于苗乡的“边边场”。

在湘黔边境那些古老的墟场上,你只要稍许注意一些,就会发现在摩肩接踵的人群中正在上演许多令你别开生面的求爱故事。一个男青年在人群中突然发现了一个心仪的姑娘,便会悄悄地跟踪上她,找一个不使自己过于难堪的机会,会在姑娘的绣花鞋上踩上一脚——这个举动人们称之踩花鞋——胆子大的,甚至轻轻掐一下姑娘的无名指。以此来传达自己心中的爱慕之意。如果女方对求友的一方心存好感,性格开放一些的,会背对着人还踩男方一脚或掐一下男方的手;性格腼腆一些的,也会回眸一笑或回一个意味深长的眼神。好事便顺水流淌了。如果姑娘不愿意,你也不要着急,在辰河源这块土地上,求爱永远无罪,姑娘也不会让对方尴尬,只是佯装不知,既不会当众拒绝,更不会嘲笑挖苦。在墟场上真要发生了这样的事情,姑娘就会被众人视为没有家教,以后很难有人再向她示爱。在这样的地方,自然也有许多性格开朗而又泼辣的姑娘,在小街上走来走去的时候,早就把爱慕自己的许多眼光点点滴滴存入了大脑深处。遇到自己并不中意的男方的手或脚伸过来的一刹那,她会故作惊慌叫一声“哎呀”,引来大伙儿的目光,让男方未曾得手便羞红了脸仓皇逃遁。于是人群中就会爆发出开心的大笑,将“边边场”的热闹推向了高潮。这自然不算当面出丑,而叫幽默。能够制造出这样的幽默让边边场高潮迭起的姑娘,其爱情指数将会水涨船高。

“边边场”有意的男女自然便会相约“拗山”。

“拗山”一般应是傍晚,夕阳正在衔山,身旁水声潺湲。相约的男女们,不管是在山上,也不管是在水边,到目的地后都要用美丽的野花,翠绿的树叶或野草,结成草标,编织花结,插挂在显眼的地方,就像现在高级宾馆中房门上那“请勿打扰”的字样。只不过相比之下,一个多么诗意,一个多么凡俗,文野立见分晓。

在那样一个浪漫而温馨的地方,仅是草标,代表着约见;若是花结,表示幽会;花草合编表示今天在这里要订终身。而且这种花结草编,还要随着季节变换而变换,春天里编的形象是春燕,夏天里编的形象是杜鹃,秋天里编的形象是云雀,冬天里编的形象是花鹭。其中就是初次相约,也决不能马虎,要尽量编扎得水草丰茂,层次不可肤浅:假如草标扎成蜜蜂,那就是表示我在等你的含意;再次约会则应以草蜻蜓示意:地点与上回一样,我渴盼着你;如果今天不能赴约,必须用茅草穿过一片树叶编一个勾头蚱蜢,深表自己歉意。还有,你如果看见的是一朵红花,那是有一方在渴求见面的机会;如果你见到的是一朵蓝花,那是情人间感情深沉的表露;在你面前,突然出现了一朵手制的哀哀白花,切莫感叹,因为那是为一段美好的爱情服丧的场面……

“拗山”的内容按照男女双方互相了解的程度可分为“初会歌”“赞美歌”“求爱歌”“送别歌”“思念歌”“盟誓歌”“恩爱歌”等等,所有心中的意思,都必须用一首首情真意切的山歌吐露出来,直到爱情瓜熟蒂落。

浪漫的艺术总是飘在天上,深沉的宗教总是潜在地底。在苗王城,从前最让人惊奇和匪夷所思的是在这片土地上的三怪:落洞、放蛊、赶尸。所谓三怪其实就是生活全盘巫化下人性扭曲的典型表现。

从前,在梵净山、辰水源头,魂魄落洞的情况司空见惯。作家沈从文笔下就曾有过对豆蔻年华落洞女的描写。说该少女一表人才,自视甚高。某一日从某一洞穴路过,被洞神一眼瞥见,为她的美貌动了心,便将她的魂魄留在了洞里。从此,少女常喜独处,犹耽幻想,且特爱清洁。无人处常自言自语,像与人对话,十分动情……事情到了最后,“即是听其慢慢死去……死时且显得神气清明,美艳照人。”

落洞的故事多发生在穷乡僻壤的少女身上,因为平日并不知道自己芳华绝代,一旦在水里发现了自己的倩影,身外的一切都变得毫无意义,或者丑陋无比。于是,她们便一直生活在一种既浪漫又凄艳的幻想中。如果她们自己不能从自虐和自恋中解脱出来,最后留给世界的便只能是一曲无限凄迷、无限惆怅的挽歌。

如果说落洞让我们品尝到了梵山辰水巫文化中“美总是令人伤心”的苦涩滋味,那曾经让人谈虎色变的放蛊,则可以视之为丑与仇的孪生毒根。

沈从文几十年前针对湘黔边境曾说了这样一句话:“妇人多会放蛊,男人特别喜欢杀人。”典籍上关于放蛊的记载,认为放蛊必与仇怨有关,仇怨又与男女事有关。换言之,就是新欢旧爱得失之际,蛊可以应用作为争夺工具或报复工具。也还有另外一种说法,在土司王朝和封建朝廷的残酷统治下,妇女受苦最深,收藏百虫于罐中任其争斗,炼制成剧毒之药,藏于指甲之下以害仇家。无论是出于情爱仇怨也好,还是反抗压迫也罢,都是人性恶的极端表现。

在几千年人吃人的历史背景下,蛊毒的产生是真实的存在,应该是不争的事实。但由于老百姓对疾病的无知和对妇女特别是容貌丑陋的老年妇女的歧视,使得这个凭借神秘方式研制出来的蛊毒,像一个飘走在梵山辰水上空张牙舞爪的恶鬼,成了巫文化中最落后、最残酷的负面典型,以至于让外地人一踏上这片土地就噤若寒蝉。

落洞与放蛊的主角都是女人,而赶尸,则是纯男人的事情。

关于“赶尸”,《清稗类钞·方伎类·送尸术》是这样解释的:“西人之催眠术,能催生人,而不能催死人;能催数小时之久,而不能催至数月之久。而黔、湘间有‘送尸术’,则以死尸而由人作法,禁止听命,可历数月。”

起源于战争的赶尸巫术原本只赶战死在战场上的尸体,发展到后来,红衣老司也帮助那些被官府冤枉的魂魄返回故乡。不过,这得抓紧时间,赶在魂魄尚未飘散之前才行。

据一些老司介绍,梵山辰水巫赶尸也不能包打天下,其范围只能限制在东北至洞庭湖之滨,西北抵涪州、巫州,向南达靖州,西去可通云贵。这些地方都是古时鬼国辖地,天老地荒。一出这些疆界,法力再大的巫司也只有徒唤奈何了!

尸体怎么能够赶着行走?许多人试图给它作一个科学的解释,其实就像描字一样,越抹竟越发黑了。那么就干脆让它成为一个千古之谜吧,也许这样更好。

没有了放蛊,没有了落洞,也没有了赶尸的苗王城,但它却依然保存着令人瞠目结舌的神秘文化,现在在这里,你可以看到上刀山、下火海、钢针穿喉、仙人合竹、秤杆提米等神功绝技表演。这种旨在与鬼神交通的苗巫文化的极限挑战,是否昭示了苗族之所以能够永生的奥秘?

看起来,文化似乎永远在随着时代的变化而变化,其实这只不过是永恒的谜底在不断更新着它的谜面。变化的永远不是大海本身,而只是随季风而涌起的波之浪痕。因此,我们对待梵净山区、辰水流域的苗巫文化的最好办法便是取其精华,去其糟粕。让我们回归到原始时期对天地敬畏的赤子状态,在高山流水间去思考我们的生活、生存和生命。

苗王城,你永远是游客凭吊历史与感受现实的梦幻之城!灵魂飞翔之所!快乐远航之舟!

铜仁好玩的地方有哪些?打开铜仁旅游攻略,马上解锁附近美景。

相关问答

2024-03-19

2023-12-07

2023-10-19

2023-08-16

2023-05-08

2024-05-13

2024-05-06

2024-04-24

2024-04-15

2024-04-15

2024-07-31

60岁泰山免门票怎么购买...

60岁泰山免门票怎么购买...2024-06-14

2024-06-14

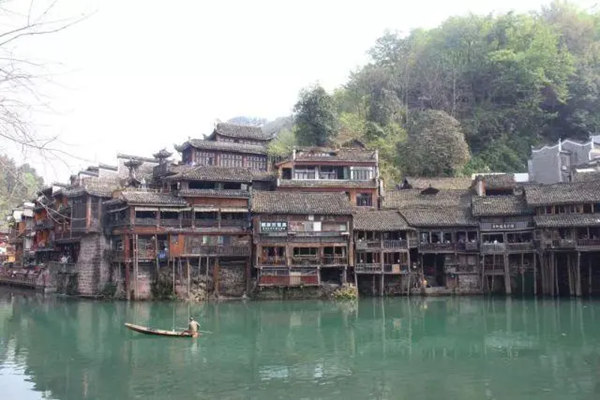

凤凰古城现在要门票吗...

凤凰古城现在要门票吗...2024-06-13

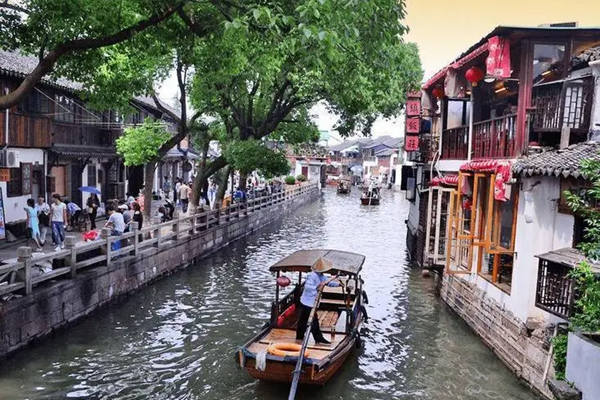

乌镇怎么免费进去...

乌镇怎么免费进去...2024-06-13

全国旅游攻略

本网站上述内容由用户提供,文中观点与本网站无关。如果您发现回答有误,请联系我们删除。